YouTube検閲問題と日本のSNS規制──米国事例から見えるリスクと教訓

米国議会がGoogleに検閲を認めさせた事例を契機に、YouTubeのモデレーションの歴史や法制度を整理し、日本で進むSNS規制議論と比較。表現の自由を守るために必要な視点を提示します。

2025年9月、米議会の調査を受けてGoogleが「バイデン政権下での検閲」を認め、YouTube凍結アカウントを復活させる方針を発表しました。本稿ではYouTubeの検閲・モデレーションの歴史と論点を整理し、日本のSNS規制議論と照らし合わせながら、表現の自由を守るための教訓を考えます。

米国での検閲認定と YouTube アカウント復活

2025 年 9 月 23 日、米下院司法委員会(ジム・ジョーダン委員長)は Google から重要な認定を引き出しました。

- バイデン政権が YouTube に圧力をかけ、規約違反でない動画を削除させていた

- その圧力は「容認できず誤っていた」

- 今後、第三者ファクトチェックを利用しない

- 凍結された多数の YouTube アカウントを復活させる

この動きは「表現の自由の勝利」として米国の保守層を中心に歓迎されましたが、同時に「政府と企業の共謀検閲」が現実にあったことを示すもので、民主主義の根幹に関わる問題となっています。

参照:

https://x.com/judiciarygop/status/1970476265343012879

https://www.foxnews.com/politics/google-reinstate-banned-youtube-accounts-censored-political-speech

YouTube のモデレーションの歴史と論点

YouTube は 2005 年の創設以来、著作権違反・暴力・テロ関連・ポルノなどの削除を続けてきました。しかし 2016 年以降、政治的発言や社会的テーマ(COVID-19 や選挙不正など)が削除対象となり、検閲批判が強まりました。

- COVID-19: ワクチンの安全性に関する議論や、パンデミック対策批判が大量に削除された。

- 選挙関連: 米大統領選の不正を主張する動画が BAN 対象となり、保守派から「一方的な検閲」と批判。

- アルゴリズム操作: 「削除せずとも検索結果から除外」「おすすめ表示されない」といった「見えない検閲」も指摘。

法的には、米国の 通信品位法 230 条(Section 230) がプラットフォームに広範な免責と削除権限を与えています。しかし政権の圧力が加わると、事実上の「政府による検閲」に近い構造が生まれ、今回の議会認定につながりました。

参考: Wikipedia: YouTube moderation

参考: AP News

国際規制と表現の自由

欧州連合(EU)のデジタルサービス法(DSA)では、プラットフォームに「違法または有害とみなされる投稿」を削除する義務を課しており、合法的な発言であっても消される危険性があります。米議会も「欧州の検閲法が米国市民の言論を脅かしている」と警鐘を鳴らしました。

こうした国際的な規制強化は、誤情報対策と同時に「権力による都合の良い世論操作」のリスクを内包しています。YouTube が「公共の利益に関する動画は一部違反があっても残す」と転換しつつあるのは、表現の自由の観点から大きな変化です。

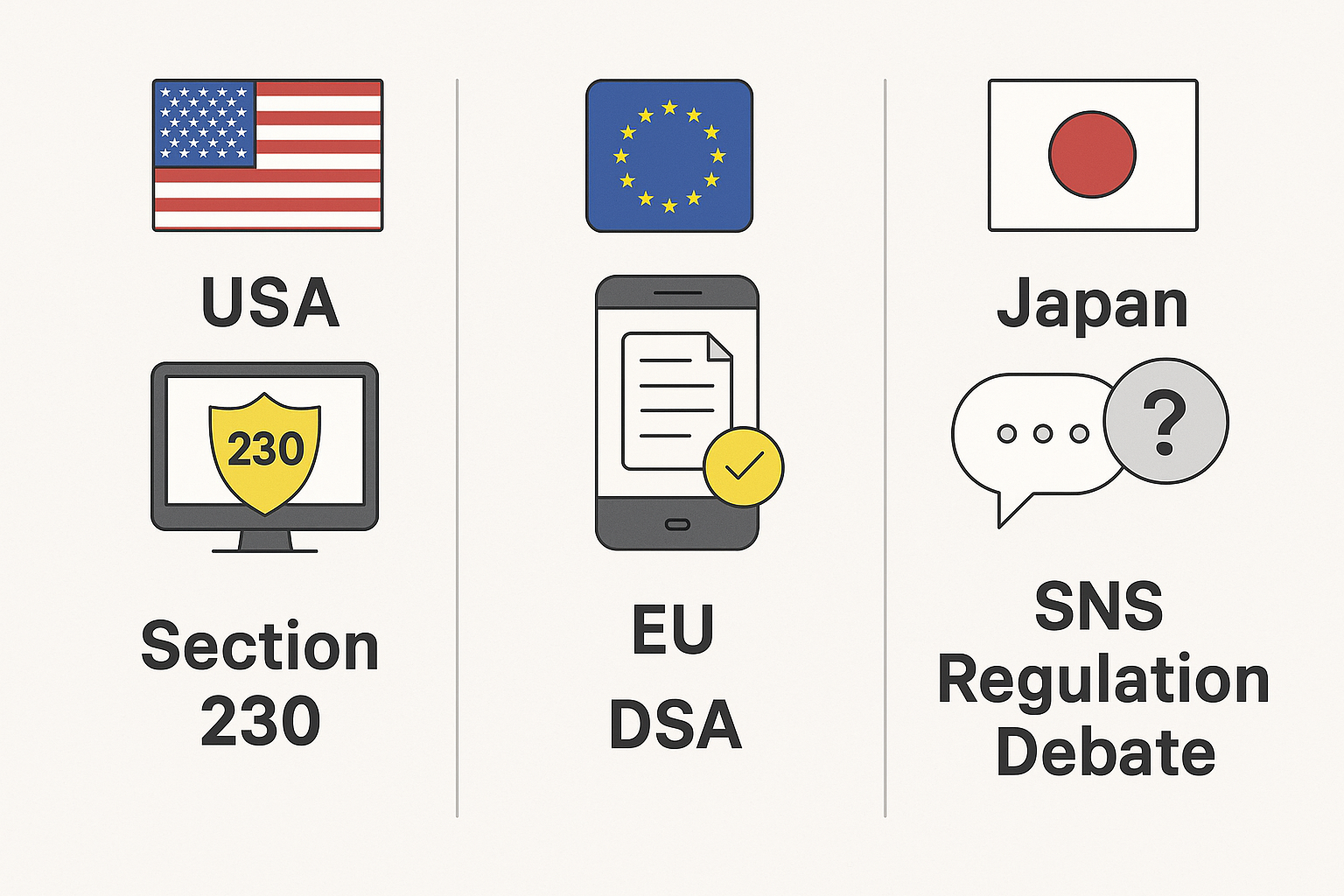

国際比較:米・欧・日の規制枠組み

| 地域 | 法制度・仕組み | 特徴・課題 |

|---|---|---|

| 米国 | 通信品位法230条(Section 230) | プラットフォームに広範な免責と削除権限を付与。政権圧力が加わると事実上の『政府検閲』になるリスク。議会調査でGoogleが関与認定。 |

| 欧州 | デジタルサービス法(DSA) | 違法・有害と判断された投稿を削除する義務を課す。合法的発言も対象になり得るため、過剰な検閲や表現萎縮の危険。 |

| 日本 | SNS規制法案検討中、プロバイダ責任制限法など | 災害・パンデミック時の誤情報削除要請が議論中。透明性や異議申立て制度が未整備で、政府要請が実質的検閲に繋がる懸念。 |

日本の SNS 規制議論との比較

日本でも総務省や与党内で「SNS 誹謗中傷対策」「フェイクニュース規制」法案が議論されています。災害時やパンデミック時の誤情報対策を名目に、政府がプラットフォームに削除要請を行う仕組みが検討されており、米国の「共謀検閲」と似たリスクを抱えています。

- 表現の自由とのバランス: 憲法 21 条は「検閲禁止」を規定するが、実質的に政府が削除要請を繰り返せば自主規制による検閲につながる。

- 透明性不足: 日本では削除要請件数やアルゴリズム制御の開示制度が十分整っていない。

- 政治的利用懸念: 岸田政権のもとでも「SNS 規制強化」論が聞かれるなか、米国事例は参政党など野党勢力の主張に直結する。

神谷宗幣参政党代表は今回の米国事例を引用し「日本も危ない流れだ」と警鐘を鳴らしました。

まとめ

米議会による Google 検閲認定と YouTube アカウント復活の決定は、表現の自由を守る上で世界的に重要な先例となります。同時に、日本でも SNS 規制法案が検討されるなかで「政府と企業の距離感」「透明性確保」「公共の利益をどう位置づけるか」が問われています。

SNS は情報戦の主戦場であり、誤情報対策と自由保障のバランスは極めて繊細です。今回の米国事例は、日本が今後の立法を考える際の警鐘であり、国民一人ひとりの情報リテラシーと監視の目が不可欠です。